あらかじめ申し上げておこう。富本氏をひとことで表現するなら、かれは“芸術家”または“画家”ということができる。だが、これは尊称としてのみ使われるわけではない。

富本氏がアニメーターを辞め、マンガ家となったころ、大手、中小を含めて相当数の出版社(その後はゲーム制作会社も)から執筆のオファーが寄せられた。

しかしそれらの依頼内容は皆おなじで、ありていに言えば、「エッチ」ものを描いてほしいというだけの代物であった。それだけにとどまらぬ依頼がなかったことこそ、不幸なのだが、そんなふうにしか見られていない事実を目の当たりにして、富本氏は落胆し、すべてのオファーを断ってしまった。

すこし話は横道にそれるが、わたしは仕事柄、フォトグラファーと接するケースが多く、かれらのシビアな現実を見るにつけ、プロの世界はクライアントあっての物種だと感じるようになっていた。

写真家協会に加入して自称ではなく真のプロとなっても、一部の大御所を除いて、クライアントの依頼内容に異議をとなえることなど絶対にできず、どれほど的外れな(写真のことをわかっていない)要求をつきつけられても、粛々とこなす器量がなければその道でやっていけない、これが(すくなくともフォトグラファーの世界における)プロの定義だとわたしは確信していた。

そんな折り、富本氏のケースを聞くにおよび、明日に希望をつなげて、今日の(つまらない)仕事をこなすのではダメなのだろうかとかれに告げてみた。

だが結果はNOで、そのことばからわたしは、志の低い仕事は自分を貶めることと氏が考えているように理解した。その意思は人間の理想として100%正しいと思う。しかし“俗”が支配的な憂き世において、理想を頑なにつらぬけば、いつかは霞を喰らわねばならなくなる。

ここで冒頭のことばとつながるわけだが、富本氏は“画家”なのである。すなわち、自分が納得しない仕事は受けないし、出来が悪いと思えば原稿を破り捨ててしまう。描いたあと、コミックスとしてまとめる際、自分が色メガネで見られる(つまりエロティシズムがやや強い)と感じれば、その原稿は(ファンから見て)どんなに良い仕上がりであっても決して収録されない。一般的な編集者からみれば、やはり“依頼しづらい”と受け取られてもしかたのない側面があった。

わたしはいまでも、プロとは「ビジネスに徹し、依頼があれば基本的にどんな仕事でもこなす」者であると考えているのだが、富本氏に関してこの法則はあてはまらないと結論づけることができよう。

率直にいって編集サイドとしても、依頼を受けてくれるか分からないひとの許へは足を運ばなくなるだろう。なぜなら、マンガ家は富本氏ひとりではないからである。

しかし、愛好家の立場からみれば、富本氏はただひとりの存在であり、代えがきくようなものではない。だからこそ、わたしはこのウェブサイトを、ほとんどそれだけのために立ち上げたのである。

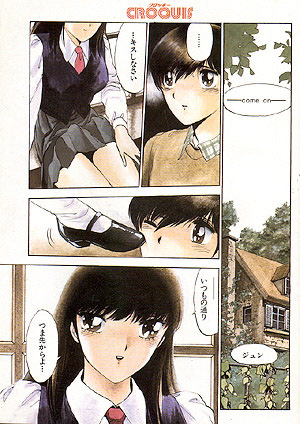

右の原稿を上から下へ順に読んでいただきたい。これはクロッキーという作品(ワニマガジン社刊)内の一章だが、「表面張力」事件以後であっても、こういったかたちであれば、原稿を起こすことは可能であると示唆しているように感じられる。

それにしても、なんて艶やかなのだろうか。近年、多くのマンガ家がフェティシズムをテーマとしたマンガを描いているが、とても比較になるようなものではない。

情感のこもった描写、女のコの太もものみずみずしさ、そして…唾液の美しさ・・・。たとえフェチではなくとも、描かれた唾液の美しさに昂ぶりをおぼえてしまうではないか。

かようにすばらしい作品を著せられるひとが、なにゆえもっと報われぬのか。たしかに“芸術家”と向き合うような緊張感が必要かもしれないし、依頼をすべて引き受けるとはかぎらないむずかしさも控えているだろう。

だが、こんな時代だからこそ、(ものわかりの良い)ほかのマンガ家には決して表現できない“富本たつやだけのオリジナリティ”が必要だとは感じないだろうか。

すこしだけ気がかりなのは、富本氏と話すたびにかれが「艶やかさ」を棄てよう棄てようと努めているふうにみえることである。

みずからのアイデンティティに封印をほどこして、“普通”のマンガ家になったとしても、凡百の同業者のなかで埋没するばかりではないだろうか。

またもやフォトグラファーを例に出して申しわけないが、かれらの世界で名を上げるには、自分の(ほかにはない)特徴を積極的にアピールする以外にすべがない。

その名を聞いて仕事の分野が思い浮かばないようなフォトグラファーは失格で、(たとえが適切かは分からないが)篠山紀信=女性、土門拳=ドキュメント、というぐあいに連想されるほどになれば、仕事はおのずとついてくる。また、そうなればどんな分野に挑もうとも周囲は絶対に反対しない(できない)。

富本たつや=艶、が仮に気に入らないとしても、それが大志(本当に志向する分野への進出)を実現するうえでの一里塚と割り切れば、道はおのずと開けてくるように思う。

|

|